こんにちは!

2か月早産で生まれた長男(8)と繊細な次男(5)を育てている

発達科学コミュニケーション・トレーナーの大島です!

今日は「発達検査で見えない困りごと」についてお伝えします。

■この記事でわかること■

-

発達検査では測れない、早産児ならではの困りごと

-

なぜ不器用さが出やすいのか、その理由

-

支援の場がバラバラになりやすい実情と、親ができること

発達検査はしたものの・・・

「発達検査を受けたけど、これで全部がわかるのかな?」

「数値は平均でも、日常生活では困りごとがある…」

そんなモヤモヤを感じること、ありませんか?

検査では見えにくい“困りごと”

発達検査の数値は平均でも、日常では「不器用さ」や「ことばのつまずき」で困ることがあります。

〇不器用さ(早産児あるある)

早産児は、予定より早く外に出たことで、お腹の中で育つはずだった「感覚と運動のつながり」を育む時間が足りていません。

お腹の中は浮力があり、自由に体を動かせます。

でも、外の世界は重力があり、思うように体を動かせない環境。

そのため、体をなめらかに動かす経験が少ないままスタートすることになります。

その結果、

-

粗大運動(走る・跳ぶ・バランスをとる)がぎこちない

-

微細運動(つまむ・ボタンをかける・字を書く)も苦手

といった「不器用さ」につながりやすいのです。

〇言葉のつまずき(吃音など)

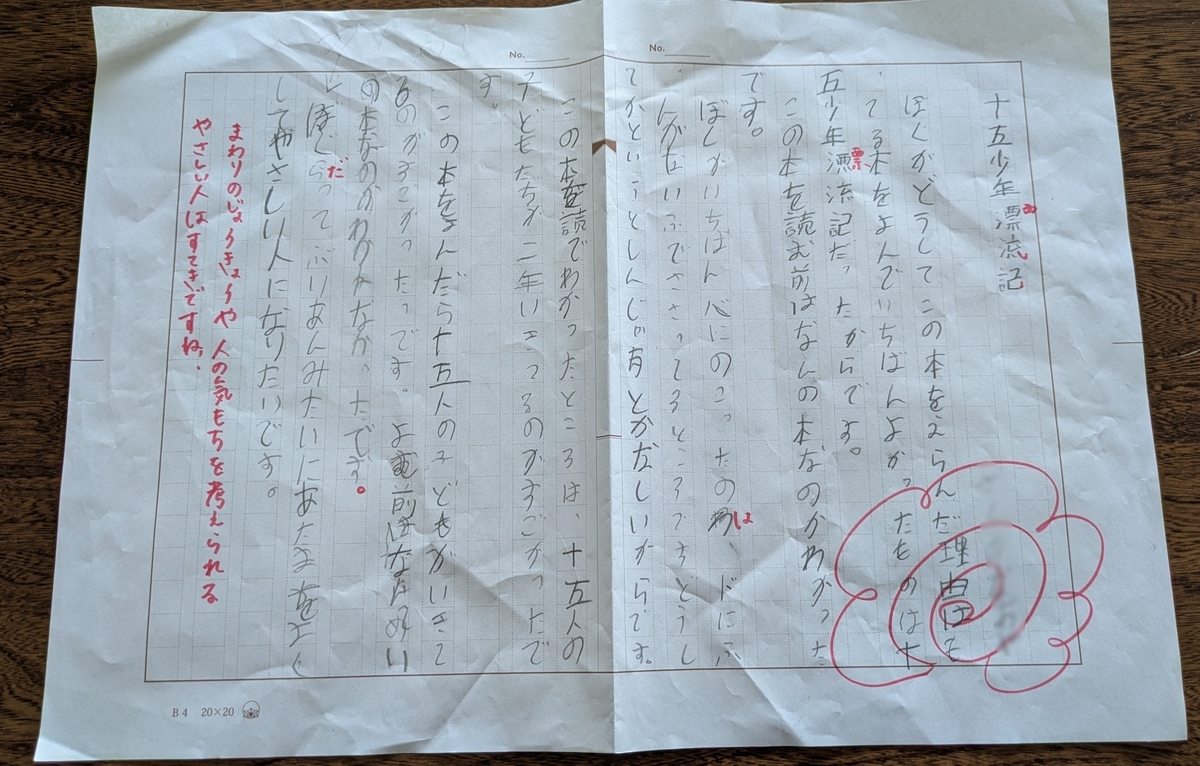

長男には「ことばが詰まる」「返答に時間がかかる」という困り事がありました。

これも周囲からは、理解できていないと思われがちな特徴です。

しかし検査結果を見れば「理解力は平均的」だと分かるので、先生には、「考えをまとめるのに時間がかかるようようなので、急かさず、最後まで聞いてあげてほしいです」とお願いしました。

しばらく経ってから、長男のこの特徴は、吃音(どもり。スムーズに言葉が出てこない症状)だと分かったのですが、こういった事は検査結果には出てこないです。

※吃音は早産あるあるではないです※

支援はバラバラになりがち…

実際の支援現場では、施設ごとに得意分野やオリジナルのやり方があったりします。

例えば、

-

運動系のことは施設Aが得意

-

集団でのやり取りは施設Bが得意

-

学習系は施設Cが得意

といった感じ。

また、それぞれの情報も共有されるわけではありませんので、他の施設にも共有したい事(他えば、マンツーマンで指導してくれている施設の先生に、『〇人の集団だった時は、こんな感じでした。』とか)は、私が伝えていました。

つまり、お母さんが全体を見て調整しないと、一体的な支援のつながりがもてないのです。

親の役割も重要ですね!

最後に

発達検査は大事な手がかりになりますが、数値だけでは見えない困りごとがあるのも事実です。

検査自体に詳しくなる必要はないですが、

-

検査で得られた強み・弱みを先生や支援先に伝えること

-

家では自信を回復できる環境をつくること

大事なのは、この2つだと思います。

次回は、「家での環境づくり」について詳しくお話ししますね!